内分泌とは

内分泌とは、体内で分泌される「ホルモン」が、特定の細胞や臓器の働きを活性化させたり抑制したりして、生体のバランスを保つ調節機構の1つです。ホルモンを分泌する臓器を「内分泌器官」と呼び、代表的なものには視床下部、脳下垂体、甲状腺、副甲状腺、副腎、卵巣、精巣などの性腺器官があります。

内分泌とは、体内で分泌される「ホルモン」が、特定の細胞や臓器の働きを活性化させたり抑制したりして、生体のバランスを保つ調節機構の1つです。ホルモンを分泌する臓器を「内分泌器官」と呼び、代表的なものには視床下部、脳下垂体、甲状腺、副甲状腺、副腎、卵巣、精巣などの性腺器官があります。

これらの内分泌器官で産生されたホルモンは、必要なタイミングで血流を通じて遠くの標的細胞に運ばれたり、近くの細胞へ直接作用したりします。ホルモンは体温や血圧などの恒常性の維持をはじめ、代謝、成長、発達、生殖、さらには精神活動に至るまで、様々な生命活動の調整に関与しています。

そのため、内分泌機能に異常が生じると、全身に多岐にわたる不調が現れることがあります。こうした複雑な生体調節の中心的役割を担うことから、内分泌内科は「内科の中の内科」とも称され、精密な知識と鑑別診断力が求められます。内分泌疾患は、障害された部位によって症状や病態が大きく異なるため、原因を正確に見極め、個別に治療を進めていくことが重要です。

ホルモン分泌の流れ

ホルモンは、視床下部や脳下垂体、甲状腺、副甲状腺、副腎、卵巣、精巣、さらには膵臓、心臓、腎臓、脂肪細胞など、様々な内分泌器官で産生されます。これらのホルモンは必要に応じて血中に放出され、体内の標的となる器官に届けられます。

いくつかの内分泌臓器は会社の上司と部下のように連携して働きます。上位に位置するのが「視床下部」と「脳下垂体」です。視床下部は脳下垂体の働きをコントロールし、脳下垂体はさらに末梢の内分泌器官(甲状腺、副腎、卵巣など)を指令系として調節しています。このように、上位から下位へと指令が流れる階層構造になっていますが、逆に末梢からのフィードバックによってホルモン分泌が抑制される仕組みも備えており、全体のバランスが精巧に保たれています。

このフィードバック機構によって、体温や血圧の維持、代謝、成長、ストレス応答、生殖機能など、身体の重要な機能が恒常的に調整されています。

下垂体から分泌されるホルモン

脳下垂体は脳の下部、奥の方に位置し、「前葉」と「後葉」の2つに分かれます。

前葉では、視床下部からの刺激を受けて以下のホルモンが分泌されます。

| 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH) | 副腎に作用し、ストレス応答に関与 |

|---|---|

| 成長ホルモン(GH) | 成長や代謝に関与 |

| 甲状腺刺激ホルモン(TSH) | 甲状腺ホルモンの分泌を促進 |

| 黄体形成ホルモン(LH)・卵胞刺激ホルモン(FSH) | 性ホルモンの調整、生殖機能の維持に関与 |

| プロラクチン(PRL) | 乳腺に作用し、乳汁分泌を促進 |

後葉からは、以下の2つの重要なホルモンが分泌されます。

| バソプレシン(AVP) | 腎臓に働きかけ、体内の水分保持を促す抗利尿ホルモン |

|---|---|

| オキシトシン(OXT) | 子宮収縮や乳汁分泌に関与し、分娩や授乳に重要な役割を果たす |

甲状腺外来(内分泌内科)

について

当院の甲状腺外来では、日本内分泌学会専門医・指導医の院長が診療を担当しており、安心してご相談いただけます。

当院の甲状腺外来では、日本内分泌学会専門医・指導医の院長が診療を担当しており、安心してご相談いただけます。

甲状腺の病気は症状が軽くても進行することがあるため、早期の検査と正確な診断が大切です。

当院では甲状腺機能の採血検査を行い、結果は即日お伝えすることが可能です。必要に応じて画像検査や薬物療法、生活指導まで一貫して対応し、患者さん一人ひとりに合わせた治療を提供しています。日常生活への影響や不安も丁寧にサポートいたします。

当院は血液検査の即日結果対応

当院では、甲状腺の検査として、即日結果が分かる血液検査に対応しております。

当院では、甲状腺の検査として、即日結果が分かる血液検査に対応しております。

その日のうちに結果をご確認いただけるため、来院回数を減らすことができ、患者様のご負担を最小限に抑えられます。

主な内分泌疾患

内分泌疾患は大きく3つに分類されます。

- ホルモンの分泌が過剰

- ホルモンの分泌が不足

- 内分泌器官の腫瘍

これらは初期には自覚症状が乏しく、「体調不良が続く程度」と軽視されがちです。しかし適切な検査と診断により原因を特定し、治療を行うことで改善が見込めます。気になる症状が続く場合は、早めに内分泌内科を受診することが大切です。

先端巨大症(末端肥大症)

脳下垂体にできる良性腫瘍が成長ホルモンを過剰に分泌させることで発症します。

手足や顔の形態が変化し、成長期に起こると高身長になることもあります。放置すると高血圧や糖尿病、脂質異常症、変形性関節症などを合併し、脳血管障害や心疾患のリスクが高まります。

進行は緩やかで、家族でも気づきにくいことがあります。以下のような症状が複数当てはまる場合は、受診を検討してください。

- 指や靴のサイズが大きくなった

- 唇・鼻が厚くなった

- 舌が大きく発音しにくい

- 下顎が前に出てきた

- 眉の隆起

- 手のひらの発汗

- 慢性的な頭痛

- 性欲低下や月経異常

など

治療は腫瘍を摘出する手術が第一選択で、完治も期待できます。手術困難例では薬物療法や放射線治療を行う場合もあります。

本疾患は国の難病指定を受けており、医療費助成の対象です。

クッシング病

脳下垂体にできた腺腫が、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)を過剰に分泌し、副腎皮質ホルモンが増えすぎることで発症します。腺腫は多くが良性ですが、稀に悪性化することもあります。

典型的な症状には、次のようなものがあります。

- 丸く膨らんだ顔(ムーンフェイス)

- 首や体幹部の肥満、手足の筋肉減少

- 皮膚の菲薄化やあざができやすい

- むくみ、ニキビ、色素沈着

- 骨粗しょう症や尿路結石、高血圧、糖尿病などの合併

治療の基本は腫瘍の手術ですが、小さな腫瘍は見つけにくく、取りきれない場合は副腎皮質ホルモンの作用を抑える薬剤を用いることもあります。本疾患も国の難病に指定されています。

なお、副腎自体の異常で同様の症状が出る場合は「副腎性クッシング症候群」と呼ばれます。

クッシング症候群(副腎性)

副腎に腫瘍ができ、コルチゾールが過剰に分泌される病態です。

症状はクッシング病に類似しますが、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)の抑制により色素沈着などは見られません。

治療は副腎の摘出手術が基本で、片側を切除してももう一方が正常に働いていれば副腎不全にはなりません。手術が困難な場合は薬物療法が行われます。

甲状腺腫瘤

甲状腺にできるしこりの多くは良性です。悪性でも最も多い甲状腺乳頭癌の進行は比較的緩やかで、多くは手術により根治可能です。

甲状腺ホルモンと不妊

甲状腺の異常は日本人の10〜20人に1人に見られ、特に20〜30代女性に多く発症します。

ホルモン異常は不妊の一因となるため、不妊治療において甲状腺機能の評価は重要視されています。

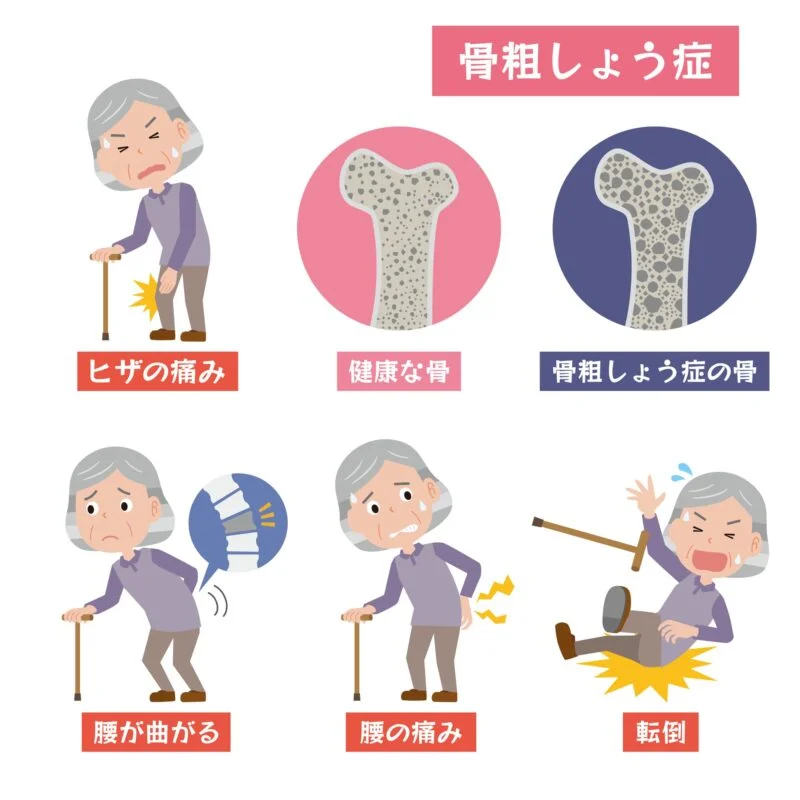

骨粗しょう症(骨粗鬆症)

骨は「破骨細胞」による吸収と「骨芽細胞」による形成を繰り返し、新陳代謝を行っています。ホルモンのバランスが崩れると骨の代謝が乱れ、骨量が減少して脆くなります。これが骨粗しょう症です。

骨は「破骨細胞」による吸収と「骨芽細胞」による形成を繰り返し、新陳代謝を行っています。ホルモンのバランスが崩れると骨の代謝が乱れ、骨量が減少して脆くなります。これが骨粗しょう症です。

症状は、身長の縮み、腰痛、背中の痛みなどがあり、重症化すると軽い衝撃でも骨折しやすくなります。特に女性は閉経後にエストロゲンが急減するためリスクが高まります。さらに副甲状腺機能亢進症などの内分泌疾患でも骨代謝が過剰となり、骨が弱くなることが知られています。予防と早期発見のためには、定期的な健康診断や骨密度測定が不可欠です。

甲状腺ホルモンが過剰に分泌され、発汗、体重減少、食欲亢進、手指の震え、動悸、眼球突出などが生じます。

甲状腺ホルモンが過剰に分泌され、発汗、体重減少、食欲亢進、手指の震え、動悸、眼球突出などが生じます。 甲状腺ホルモンの不足により代謝が低下します。代表的な原因は橋本病で、他に手術や下垂体機能低下も関与します。

甲状腺ホルモンの不足により代謝が低下します。代表的な原因は橋本病で、他に手術や下垂体機能低下も関与します。