内科について

当院の内科では、豊富な臨床経験を持つ総合内科専門医が、多様な症状や疾患に対して幅広く対応しています。

内科で扱う代表的な疾患には、風邪・インフルエンザ・気管支炎・肺炎・胃腸炎・膀胱炎などの感染症のほか、アレルギー性鼻炎や気管支喘息・COPD(慢性閉塞性肺疾患)・睡眠時無呼吸症候群といった慢性疾患があります。また、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病に対する継続的な診療や管理も行っています。

さらに、各種健康診断や予防接種も随時受け付けています。

体調不良があっても、どの診療科を受診すれば良いか分からないといった場合には、まず内科にご相談いただければ、適切な判断と対応をいたします。気になる症状がある際は、どうぞお気軽にお越しください。

漢方について

漢方は、古代中国に起源を持ち、日本独自の発展を遂げた伝統的な東洋医学です。現在の日本では、約140種類の漢方薬が健康保険の適用対象となっており、現代医療の一環として広く用いられています。

漢方薬には非常に多くの種類があり、その作用も多岐にわたります。一般的に、西洋薬と比べて副作用やアレルギー反応のリスクが少ないとされており、より身体に優しい選択肢として注目されています。例えば、風邪や便秘、こむら返りといった症状には即効性のある処方が行われます。また、冷え性や虚弱体質などには2週間以上継続して服用することで体質の改善を図る処方が用いられます。このように、漢方には即時的な効果と中長期的な改善の両面があります。

当院では、いわゆる一般的な西洋薬に加え、漢方薬も取り扱っており、症状や体質に合わせた処方を行っています。西洋薬が合わない方や、体質改善を目指したい方もぜひ一度ご相談ください。

当院は血液検査の即日結果対応

当院では、糖尿病の検査(HbA1cや血糖値)・甲状腺の検査として即日結果の血液検査に対応しています。

当院では、糖尿病の検査(HbA1cや血糖値)・甲状腺の検査として即日結果の血液検査に対応しています。

その日のうちに結果をご確認いただけますので、来院回数を減らすことができ、患者様のご負担を最小限に抑えられます。

このような症状がありましたら

ご相談ください

- 発熱

- 鼻水

- 咳

- お腹が痛い

- 頭が痛い

- のどの痛み

- 胸焼け

- 肩こり

- だるい(倦怠感)

- 疲れやすい(易疲労感)

- めまい

- ふらつき

- 食欲不振

- 吐き気

- 嘔吐

- 便秘

- 下痢

- 最近、眠れない(不眠)

- 最近、物忘れが多い

- 予防接種を受診したい

- 健康診断を受診したい

よくある疾患

高血圧

血圧とは、血管の壁にかかる圧力を数値で表したもので、「収縮期血圧(最高血圧)」と「拡張期血圧(最低血圧)」の2種類があります。高血圧とは、これらのいずれか、または両方が基準値を超えた状態を指します。

血圧とは、血管の壁にかかる圧力を数値で表したもので、「収縮期血圧(最高血圧)」と「拡張期血圧(最低血圧)」の2種類があります。高血圧とは、これらのいずれか、または両方が基準値を超えた状態を指します。

この状態が続くと、血管に慢性的な負担がかかり、動脈硬化の進行を招く恐れがあります。その結果、脳卒中や心筋梗塞など命に関わる疾患のリスクが高まります。これらは初期には自覚症状が現れにくく、気づかないまま進行してしまうことが多いため注意が必要です。

健康診断や家庭での血圧測定を習慣化し、異常が見られた際は早めに医療機関へご相談ください。当院でも診察を承っています。

糖尿病

糖尿病とは、インスリンというホルモンの分泌量や働きが低下し、血液中のブドウ糖(血糖)が慢性的に高い状態になる疾患です。

糖尿病とは、インスリンというホルモンの分泌量や働きが低下し、血液中のブドウ糖(血糖)が慢性的に高い状態になる疾患です。

高血糖が続くと血管が傷つき、動脈硬化が進むことで脳卒中や心筋梗塞などの重大な疾患を引き起こす危険性が高まります。また、毛細血管の損傷によって、視力の低下(糖尿病網膜症)、腎機能の悪化(糖尿病腎症)、足の壊疽による切断など深刻な合併症を招くこともあります。

発症の背景には、食べ過ぎや運動不足といった生活習慣の乱れが大きく関与しています。初期にはほとんど症状が現れないため、健康診断を活用して早期に異常を発見し、生活習慣の改善や治療を始めることが重要です。

脂質異常症(高脂血症)

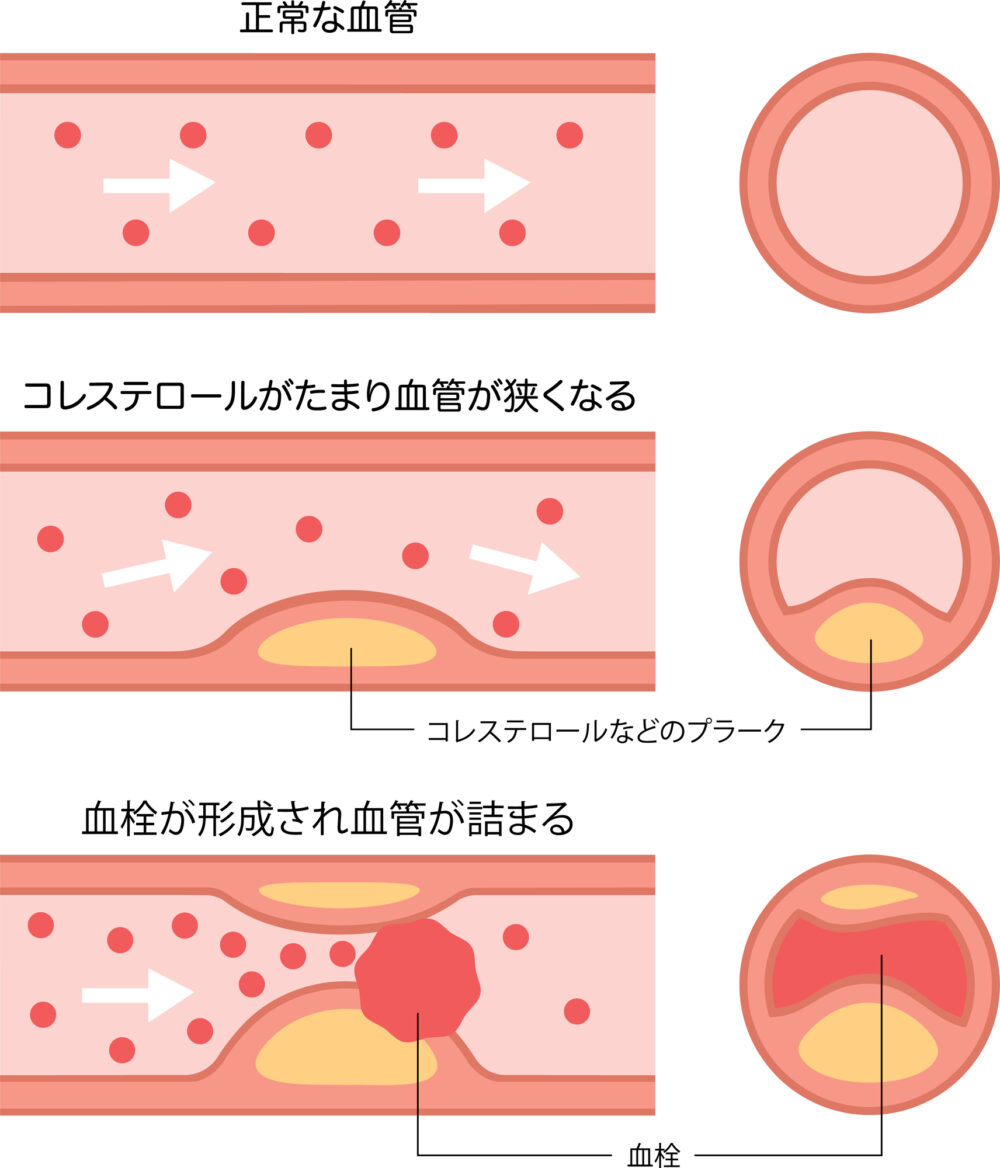

脂質異常症とは、血液中のLDL(悪玉)コレステロールや中性脂肪が高い、またはHDL(善玉)コレステロールが低い状態を指します。このような脂質バランスの乱れが続くと、血管にコレステロールが沈着し(血栓)、動脈が狭くなる・詰まるといった変化を引き起こし、心筋梗塞や脳卒中など深刻な疾患のリスクが高まります。

脂質異常症とは、血液中のLDL(悪玉)コレステロールや中性脂肪が高い、またはHDL(善玉)コレステロールが低い状態を指します。このような脂質バランスの乱れが続くと、血管にコレステロールが沈着し(血栓)、動脈が狭くなる・詰まるといった変化を引き起こし、心筋梗塞や脳卒中など深刻な疾患のリスクが高まります。

脂質異常症は無症状のまま進行することが多く、気づかないうちに悪化しているケースも少なくありません。健康診断などでコレステロールや中性脂肪の異常を指摘された場合は、放置せず生活習慣の改善や必要に応じた治療を早めに始めることが大切です。

高尿酸血症(痛風)

高尿酸血症とは、血液中の尿酸の濃度が高くなっている状態です。この状態が長く続くと、尿酸が結晶化し、関節や尿路に蓄積して痛風発作や尿路結石を引き起こすことがあります。また、腎臓にも負担がかかり、腎機能障害を招く恐れもあります。

高尿酸血症とは、血液中の尿酸の濃度が高くなっている状態です。この状態が長く続くと、尿酸が結晶化し、関節や尿路に蓄積して痛風発作や尿路結石を引き起こすことがあります。また、腎臓にも負担がかかり、腎機能障害を招く恐れもあります。

尿酸はプリン体と呼ばれる成分から作られるため、プリン体を多く含む食品(エビなどの甲殻類、イカ、魚卵、レバー、ビールなど)の摂取量に注意が必要です。既に発作を経験されている方は、尿酸値を下げる治療と生活習慣の見直しを継続的に行うことが大切です。尿酸の結晶は体内でゆっくり溶けるため、完治には時間がかかります。根気強く治療を続けることが重要です。

インフルエンザ

インフルエンザは、主に12月から3月の冬季に流行するウイルス性の感染症です。感染力が非常に強く、特に小さなお子様や高齢者、基礎疾患をお持ちの方は重症化しやすいため、注意が必要です。

主な症状としては、38度以上の発熱、倦怠感、関節痛、筋肉痛などがあり、1週間ほどで回復するのが一般的ですが、肺炎や脳炎、心不全など重篤な合併症を引き起こすこともあります。

予防にはワクチン接種が有効であり、流行が本格化する前の11月中の接種が推奨されています。感染拡大を防ぐためにも、予防策としてのワクチン接種をご検討ください。

肥満症

肥満症とは、単に体重が多い「肥満」とは異なり、肥満によって健康障害がある、またはそのリスクが高く、治療が必要とされる状態です。日本肥満学会の診断基準では、①BMIが25以上であること、②糖尿病や高血圧、脂質異常症、睡眠時無呼吸症候群、脂肪肝、月経異常、関節痛など11種類の肥満関連疾患のいずれかを合併していること、の両方を満たすと「肥満症」とされます。

肥満症とは、単に体重が多い「肥満」とは異なり、肥満によって健康障害がある、またはそのリスクが高く、治療が必要とされる状態です。日本肥満学会の診断基準では、①BMIが25以上であること、②糖尿病や高血圧、脂質異常症、睡眠時無呼吸症候群、脂肪肝、月経異常、関節痛など11種類の肥満関連疾患のいずれかを合併していること、の両方を満たすと「肥満症」とされます。

また、内臓脂肪が多い「内臓脂肪型肥満」と診断された場合は、現時点で健康障害がなくても肥満症に分類されることがあります。

生活習慣の見直しと減量によって、症状が改善する可能性が高いため、早めの対応が大切です。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に呼吸が止まったり浅くなったりする疾患で、大きないびきや日中の強い眠気、倦怠感、集中力の低下を引き起こします。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に呼吸が止まったり浅くなったりする疾患で、大きないびきや日中の強い眠気、倦怠感、集中力の低下を引き起こします。

医学的には、10秒以上の無呼吸や低呼吸が1時間に5回以上認められる場合に診断され、慢性的な低酸素状態が高血圧や心疾患、脳卒中などのリスクを高めることが分かっています。

中等度以上と診断された場合は、CPAP療法(経鼻的持続陽圧呼吸療法)が推奨されており、就寝時にマスクを装着して気道の閉塞を防ぎます。

いびきや日中の眠気が気になる方は、早めの検査と治療を受けることが大切です。

予防接種

ワクチン接種は、感染症の発症を防いだり、万が一発症しても症状を軽減させたりするための、効果的な予防手段です。当院では成人の方を対象に、インフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチン、帯状疱疹ワクチンなどの予防接種を行っています。

ワクチン接種は、感染症の発症を防いだり、万が一発症しても症状を軽減させたりするための、効果的な予防手段です。当院では成人の方を対象に、インフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチン、帯状疱疹ワクチンなどの予防接種を行っています。

その他のワクチン接種についても対応可能な場合がございますので、詳細は当院までお気軽にお問い合わせください。

当院の発熱外来

当院では、風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルスなどの感染症が疑われる方に対して、他の患者様への感染拡大を防ぐ目的で、専用の受診時間を設けています。発熱外来では、医師による診察に加え、抗原検査を実施し、正確な診断と迅速な対応に努めています。

当院では、風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルスなどの感染症が疑われる方に対して、他の患者様への感染拡大を防ぐ目的で、専用の受診時間を設けています。発熱外来では、医師による診察に加え、抗原検査を実施し、正確な診断と迅速な対応に努めています。

院内では感染防止策を徹底していますので、安心して受診いただけます。

発熱されている方は、必ず事前にお電話でのご予約をお願いいたします。当日の診察も可能な限り対応いたしますが、1日の受け入れ人数には上限があるため、予めご了承ください。