睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、就寝中に呼吸が断続的に止まったり浅くなったりすることで、身体に深刻な影響を及ぼす睡眠障害の1つです。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、就寝中に呼吸が断続的に止まったり浅くなったりすることで、身体に深刻な影響を及ぼす睡眠障害の1つです。

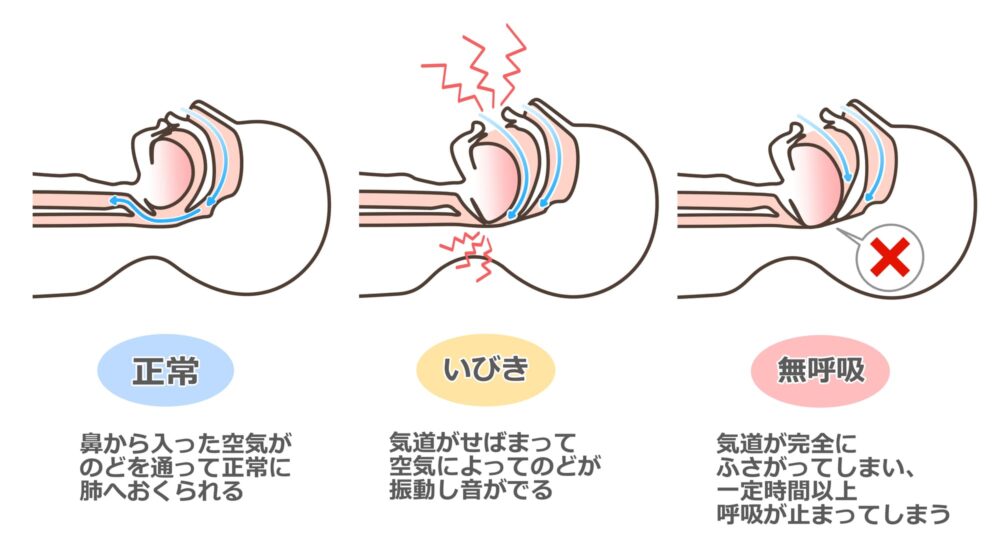

多くの場合、大きないびきを伴い、医学的には10秒以上の呼吸停止(無呼吸)や呼吸の浅さ(低呼吸)が、1時間あたり5回以上起こる状態と定義されています。このような呼吸の乱れが睡眠中に繰り返されることで、体内は慢性的な酸素不足に陥ります。低酸素状態が持続することにより、心臓や脳血管への負担が蓄積され、高血圧の発症・悪化に留まらず、狭心症や心筋梗塞、さらには脳卒中といった重大な疾患のリスクを高めることが知られています。

また、呼吸停止に反応して脳が覚醒を繰り返すため、睡眠の質が著しく低下します。その結果として、朝の頭の重さ、日中の強い眠気、慢性的な倦怠感、抑うつ気分などが引き起こされ、仕事や学業への集中力が低下したり、作業効率の悪化、性格の変化といった社会生活への影響が現れることもあります。 さらに、SASによって引き起こされる眠気や判断力の低下は、交通事故などの重大なリスクにもつながります。

実際に、SASを抱える人では交通事故の発生率が一般の約2.6倍に上るという報告もあり、個人の健康問題に留まらず、社会全体の安全にも関わる疾患といえます。

睡眠時無呼吸症候群の症状

就寝中の症状

- 大きないびきをかく

- 夜中に何度も目が覚める

- 寝汗を大量にかくことが多い

- 家族などから「睡眠中に呼吸が止まっていた」と指摘されたことがある

- いびきが突然止まり、しばらくしてから大きく息を吸って再開するような呼吸パターンがある

目が覚めた時の症状

- 朝起きたときに頭痛がする

- 目覚めが悪く、起床後も眠気が残る

日中の症状

- 強い眠気に襲われることがある

- 集中力がすぐに切れる

- 慢性的な疲労や倦怠感を覚える

それ以外の症状

- 肥満、高血圧、糖尿病などの生活習慣病がある

- 過去に「寝ている間に呼吸が止まっていた」と言われた経験がある

睡眠時無呼吸症候群の原因

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に気道が塞がれて呼吸が止まることで起こります。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に気道が塞がれて呼吸が止まることで起こります。

最も大きな要因は肥満であり、体重が増えると首周りに脂肪がつきやすくなり、その影響で気道が狭まります。特に仰向けで眠ったときには、重力によってさらに圧迫が強まり、いびきや無呼吸の原因となります。

ただし、肥満だけが原因ではありません。扁桃腺の肥大や下顎が小さい、あるいは後方に位置しているといった骨格的な特徴も、気道を狭めて発症に繋がることがあります。また、加齢に伴う筋力低下は気道を塞ぎやすくします。さらに、女性の場合は閉経後のホルモンバランスの変化によって発症しやすくなるとされています。

このように、SASは肥満・体の構造・加齢や性差といった複数の要因が複雑に関わり合って起こる疾患であり、1人ひとりの背景に応じた対策が必要となります。

睡眠時無呼吸症候群の検査

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診断には、大きく分けて2種類の検査方法があります。1つは医療機関に入院し、脳波や睡眠の質を詳しく調べるポリグラフ検査、もう1つは自宅で簡単に行える簡易検査です。

当院では、健康保険が適用される簡易検査を導入しています。この方法では、ご自宅で指先と鼻に専用のセンサーを装着し、就寝中の呼吸の状態や血中酸素濃度を記録します。特に、10秒以上続く無呼吸の回数や、呼吸が浅くなる低呼吸の頻度、酸素不足の有無を確認することができ、診断の第一歩として有効です。

睡眠時無呼吸症候群の主な治療

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療法は、症状の重さに応じて選択されます。軽症から中等症の場合には、生活習慣の改善やマウスピースによる治療が検討され、中等症から重症にかけてはCPAP療法(経鼻的持続陽圧呼吸療法)が広く行われています。

生活習慣の改善

治療の基本は、無呼吸を引き起こす要因となる生活習慣を見直すことです。

特に肥満はSASの主要因とされており、減量によって症状の改善が期待できます。また、就寝前の飲酒を避けることや禁煙も有効な対策です。

マウスピース(口腔内装置)

軽症のSASに対しては、睡眠中にマウスピースを装着する方法が用いられます。

下顎を前方に移動させることで舌の沈下を防ぎ、気道を広げる仕組みです。装置は歯科で患者様ごとに作製され、検査でSASと診断されれば健康保険の適用を受けられます。

CPAP療法

(経鼻的持続陽圧呼吸療法)

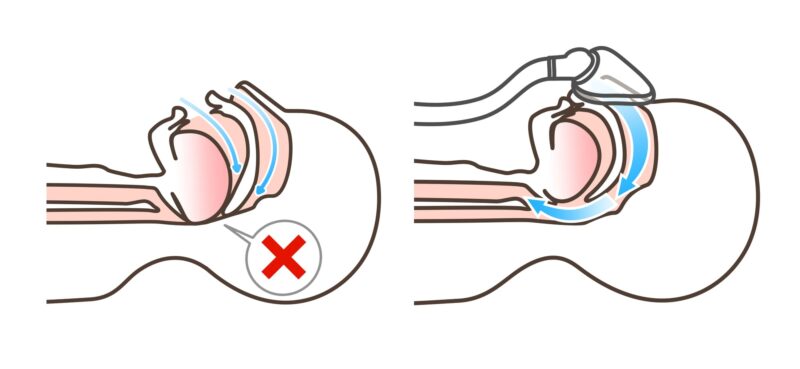

中等症以上では、CPAP療法が最も一般的です。

中等症以上では、CPAP療法が最も一般的です。

鼻に装着した専用マスクから一定の空気圧で空気を送り込み、気道の閉塞を防ぎます。導入時には一泊入院し、マスクの適合や空気圧の設定を調整します。初めは違和感を覚える方もいますが、多くは継続使用で慣れていきます。不安がある場合は医師に相談しましょう。

CPAP療法の効果

この治療は無呼吸を抑えるだけでなく、高血圧や糖尿病など生活習慣病の管理にも役立ち、動脈硬化や脳卒中、心筋梗塞などの重篤な疾患の予防にも繋がります。

CPAP療法による生活の質(QOL)向上

睡眠の質が向上することで日中の眠気や倦怠感が改善され、集中力や注意力の回復によって生活の質(QOL)が大きく高まります。いびきが減少することで、ご家族にとっても快適な睡眠環境が得られます。

CPAP療法のマスク装着

CPAP療法は原因を根本的に治す治療ではなく、症状を抑えるための継続療法です。そのため、機器は毎晩使用し続ける必要があります。マスクは空気が漏れない程度にフィットさせ、就寝後に位置を微調整すると快適に使用できます。締め付けすぎると痛みや空気漏れの原因となるため、適切な装着が重要です。

CPAPの処方圧

設定される空気圧(処方圧)は、症状や体型に応じて決定されます。体重や症状が変化した場合には再調整が必要となるため、違和感を覚えたときは早めに医師へ相談してください。

受診の流れ

1ご来院

まずは当院までお越しいただき、いびきの有無や日中の眠気の程度などを詳しく伺います。睡眠時無呼吸症候群(SAS)が疑われる場合には、健康保険が適用される「簡易検査」をご案内します。

まずは当院までお越しいただき、いびきの有無や日中の眠気の程度などを詳しく伺います。睡眠時無呼吸症候群(SAS)が疑われる場合には、健康保険が適用される「簡易検査」をご案内します。

2簡易検査

入院の必要はなく、ご自宅で実施できる検査です。一晩、指先と鼻にセンサーを装着して就寝していただき、睡眠中の呼吸状態や酸素濃度を記録します。

| 費用 | 3割負担の場合 |

|---|---|

| 初診料+検査代 | 3,500円~ |

3診断・治療方針決定

後日、検査結果をもとに診断を行い、患者様に最適な治療方法をご提案します。当院では、生活習慣の改善指導と併せて、必要に応じてCPAP療法を導入しています。なお、結果によってさらに詳しい検査や高度な治療が必要と判断される場合には、連携する専門医療機関をご紹介します。

後日、検査結果をもとに診断を行い、患者様に最適な治療方法をご提案します。当院では、生活習慣の改善指導と併せて、必要に応じてCPAP療法を導入しています。なお、結果によってさらに詳しい検査や高度な治療が必要と判断される場合には、連携する専門医療機関をご紹介します。

3治療開始

CPAP療法が選択された場合、ご自宅で治療をスタートします。治療中は月1回ご来院いただき、機器の使用状況や効果を確認しながら、継続的にサポートしていきます。

| 費用 | 3割負担の場合(円/月) |

|---|---|

| 診察代+機器レンタル料金などを含み | 5,000円前後 |